本校では、総合的な探究の時間を

「城東・グローカル・クエスト」と呼び、令和6年度は、

| 探究の見方・考え方を働かせ、現代社会の諸課題に関する横断的・総合的な学習を通して、他者と協働しながら主体的・創造的に思考・行動できる資質・能力を養い、自らのキャリア形成の中でグローバルな視野を持って未来を志向し、地域のために行動できる「グローカル人財」に必要な力を育成する。 |

という目標を設定して、探究活動に取り組んでいます。

詳細は、以下を御覧ください。

徳島県立城東高等学校_R6「総合的な探究の時間」全体計画.pdf

また、各学年の取組は以下のリンクから御覧ください。

★第2学年のクエストの毎年の取組をまとめた課題研究記録集「叡智の扉」が県立図書館で閲覧できるようになりました。

平成27年度からこれまで第15号まで発刊されており、全て閲覧可能です。機会がありましたら御一読ください。

クエスト(令和5年度以前)

第2学年 課題研究成果発表会

第2学年 課題研究成果発表会

令和6年2月22日(木)令和5年度の「クエスト~for future~」第2学年課題研究成果発表会を実施しました。

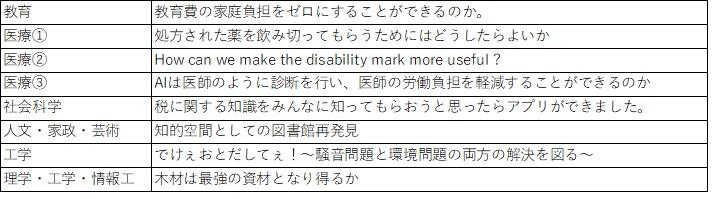

今年度の第2学年は、「SDGsをはじめとした社会的課題の解決に向け探究する」という探究課題のもと、「教育」「医療」「社会科学」「人文・家政・芸術」「工学」「理学・工学・情報工」の6つのグループに分かれて1年間、探究活動を行ってきました。

まず、全グループの代表班を除く全ての班による「ポスターセッション」を1・2年生の各教室や特別教室に分かれて実施し、その後、大アリーナで代表班による「プレゼンテーションによる発表」を実施しました。また、ポスターセッションでは8つの班が、代表班による「プレゼンテーションによる発表」は1つの班が英語による発表を行っており、発表会の進行は全て第2学年の生徒が担当していす。

今回の発表会を通して、第2学年の皆さんが一年間の研究を振り返るとともに、今後、課題研究を行う第1学年のみなさんの参考となればと思います。また、今年度の課題研究発表会に関わっていただいた皆様に感謝申し上げます。

代表班の発表テーマは以下の通りです。

また、外部コンテストへの出場及び表彰については以下の通りです。

○全国探究コンテスト2023[1次審査] 全代表班参加

工学代表班 最終審査入賞及び困りごと解決部門オーディエンス賞

○中高生探究の集い2023[オープン部門] 医療② 代表班参加

○徳島未来創造アップデートコンテスト2023 人文・家政・芸術 代表班参加 優秀賞

○京都大学ポスターセッション2023 理学・工学・情報工 代表班参加

第1学年 「職業人に聴く」講座

令和6年2月15日(木)に「職業人に聴く」講座が行われました。7講座に分かれて、それぞれ講師の先生をお迎えし、お話を伺う機会を得ました。今回の講座では、経済産業省(本校卒業生 磯口様)、徳島県薬剤師会、阿波銀行、徳島県国際交流協会、富士通JAPAN、徳島経済研究所、徳島県看護師協会の皆様に大変お世話になりました。お忙しいところをご来校いただき、ありがとうございました。生徒の感想を一部掲載します。(【 】は参加した講座名)

・今回の講義では、「ゴジラが来たらどうしたらいいか」という問いから始まり、様々な視点で多様な課題が存在しており、その課題に応じて国の省庁が対応していることや各省庁の大まかな役割を具体的に理解することができました。磯口さんが携わったお仕事の中で、福島の復興を考えるためにコンビニ3社の社長が集まって互いに協力して社会課題の解決に向かうというアイデアがすごく素敵でした。また、福島の処理水についても、国際的な課題であり、そういった社会問題の解決には、ただ1つ明確な答えへの道筋があるというのではなく、多方面からの視点と思考力がとても重要だと今回の講義で強く実感しました。さらに、磯口さんの考える「勉強の意義」について伺い、勉強のモチベーションが上がったように感じます。自分の将来の理想像を確立して日々学んでいこうと思います。【経済産業省】

・薬局で薬が処方される過程での苦労を伺い、ありがたみを感じた。薬物を取り扱う上で調剤や服用における相互作用や併用による副作用、有害事象など、人命に関わる仕事をする責任の上で多忙な業務をこなす薬剤師という仕事の大変さを知った。AIの導入により機械化が進む中で、これからの薬剤師の資質として求められることは、個人個人に寄り添うことができる力だと考える。薬学に対しての知識を持っていない人や高齢者に対して、丁寧に説明を行うことができ、病気を抱える人に親身になって対話し、処方を考えることができる人が重宝され、多くの人の助けになるだろう。患者に寄り添った上で、正しい処方ができるように努力していきたい。【徳島県薬剤師会】

・今回の講義で、銀行の仕組みについて学ぶことができた。お金の貸出や預金を繰り返すことで、世の中で使えるお金が増えるということはとても意義深いことだと感じた。阿波銀行はSDGsに関連する活動を数多く行っていることを知った。特に「エコノミクス甲子園」に興味を持ち、参加してみたいと思った。銀行には多様な仕事があり、テラー(銀行の良さをしってもらう仕事)、融資(貸出を行う)、法人営業(経営者のサポート)、マネーアドバイザー(ライフプランの実現をサポートする仕事)など様々で、どの仕事もお客様との信頼関係が大切であると分かった。就職するには、経験、素直さ、信用が大切であると伺い、色々なことにチャレンジして人生経験を積もうと思う。【阿波銀行】

・在住外国人の方々の相談を受けて、その問題を解決したり、日本語上達のための日本語教室を開いたりしていて、徳島に住んでいる外国人にとって、なくてはならない場所であることが分かりました。私は将来、何かの形で人と関わる仕事をしたいと思っています。その上で大切なことはコミュニケーションだと考えていて、小さな子どもから年配の方まで様々な人と関わらなければいけないと思います。同じ日本人でも世代が違うとコミュニケーションをとることに不安を感じるので、その相手が外国の方であればなおさら不安に思っていました。しかし、今回の講座を聴いて、「相手との共通点を見つける」ということが大切だと分かりました。日本人でも外国人でも相手との共通点を見つけると距離を近づけることができるとおっしゃっていたので、そのことを忘れないようにしたいです。また、実際にベトナム出身の方のお話を伺い、文化の違いや言葉の壁で多くの外国人が困っていることが分かりました。文化や言語の違いに関わらず、助け合いながら生きていくことができる社会にしていきたいと思いました。【徳島県国際交流協会 】

・今回の講義で大きく3つのことを学ぶことができました。1つ目は富士通の概要についてです。情報システムに主に取り組んでいて、社員の発想力や懐疑的思考力をもとに、ものづくり開発を行っていると分かりました。2つ目は生きる上で大切なことです。それは、遊び心をもって何事にも取り組んでいくことです。講師の先生がおっしゃっていた妄想力というものは、何事も楽しむという遊び心があってはじめて生まれると思いました。勉強や運動、何に関することであっても遊び心をもって取り組んで生活したいです。3つ目は、将来の進路に関することです。講師の先生方の中に、本校の卒業生の方がいらっしゃいました。私は将来情報系の学部に進学し、システムエンジニアになりたいと思っています。そこで、大先輩のお姿を拝見し、自分の将来の指標となりました。これからの時代は、Chat-GPTなどAIがさらに発展し、自分たちの生活をよりよいものにしていくことができることを学んだので、今後は自分自身が生成AIを活用し、生活をより充実したものにできるように努力していきたいと思います。【富士通JAPAN】

・人口減少や過疎化が顕著に進み、徳島はあれもこれもだめだと勝手に決めつけていたが、この講座に参加して、経済や生活面において予想以上に充実していることに気がついた。日本経済への影響力の高い地元企業があることや、給与水準が全国上位にあり、医療体制は全国トップクラスである点においても、徳島は安心して暮らすことができる場所であると思う。だが、人口は大幅に減っており、その理由の一つに、若い女性(男女共に移動しているが、女性の割合の方が多い)が県外に移動していることが挙げられる。講師の先生から、女性が希望を持てる職業は都市部に集中していて、地方にはないことも要因だと伺った。徳島にある魅力的な職業を県民に知ってもらうことが大切だと思った。講師の先生の「自分から見て『すきな徳島』を客観的に見て『すてきな徳島』にしていきたいという言葉も印象に残った。徳島には他県にはない魅力がたくさんある。それを県民が理解し、自信をもっていくことが今一番大切だと思った。【徳島経済研究所】

・仕事内容や試験の仕組みについて具体的に知ることができました。「心に残っているエピソード」の中で、「長生きするための治療だけではなく、患者に寄り添った適策を導くことが大切」という話がとても考えさせられました。判断力、コミュニケーション能力、観察力などはチーム医療だけではなく、私生活にも役立つと思ったので、高校生のうちに身につけておきたいと思いました。また1人で約20人の患者を受け持ち、勤務時間も長いため、体力が欠かせないと思いました。現代社会は人工知能が台頭してきており、人間同士の精神的なつながりが希薄になっているからこそ、今の時代に看護師は必要な職業だと思いました。協会では、高校生を対象とした講座や看護体験があると伺ったので、参加してみたいと思いました。【徳島県看護師協会】

令和5年度 第1学年クエスト講座

令和5年11月24日(金)に鳴門教育大学 泰山 裕 先生をお招きし、クエスト講座が開催されました。今後の「課題研究」に先立ち、どのように課題を発見するのかを中心に、探究活動の手法を学びました。以下は生徒の感想の一部です。

私は大学に入学すること、就職することを完全なゴールだと考えてしまっていたことに気づかされた。大人になっても学び続けることがたくさんあって、それらに必要な力が鍛えられるのは学校だという言葉が心に残った。コンピュータの発展など、変化していく社会についていくスキルが「探究」によって培われるので、クエストでじっくり考える時間を大切にしたいと思った。

企業研修のポスターセッションに向けての取組の中でも、課題設定については苦労していました。今後の課題研究に向けても心配がありましたが、今回の講座をとおして、そのような気持ちが少し晴れたように感じました。私たちは「探究」を日々行っており、今までは複雑に考えすぎていたことに気づきました。これからの社会ではさらに思考力が求められるので、学んだことを生かして頑張っていこうと思います。

泰山先生がおっしゃっていたように、確かに私たちは普段、学校で先生から既成の課題をいただいてこなすという受動的な学習しかできていないように感じました。今回のお話を伺って、問題解決能力が求められる現代社会で生き抜くためには、このままではよくないと強く危機感を持ちました。そこで問題発見能力を身につけるための方法として、「考える」ことを数多くの思考スキルに分類することは、事物の違いの説明や、自分の興味や関心のあることを分析する上で、非常に有効的でした。また、シンキングツールを適切に用いることで、さらに思考が深まりました。これらのことを行うことによって、問題発見能力を身につけ、自分に最も足りていないであろう課題設定能力を鍛え、能動的な学習を続けていきたいと思いました。また、スマホなどのツールをプライベートだけではなく、学習においても使いこなし、よいことと悪いことの分別をもてるようにしようと思います。

第1学年企業研修(ポスターセッション)

令和5年11月8日(水)に本校大アリーナでポスターセッションを行いました。全65班が企業研修で学んだことや考えたことをポスターにまとめ、発表や質疑応答をとおして学びを深めたり交流したりすることができました。

以下は振り返りシートでの感想の一部です。

事前に打ち合わせた通りに発表を行い、伝えたかった内容をきちんと話すことができた。準備が大変な状況もあったが、写真や絵、グラフなどを活用して見やすいポスターにするための工夫を盛り込むことができた。

専門用語を使いすぎてしまったり、調べて分かったつもりでいた事柄でも、自分の言葉でわかりやすく伝えることができなかったので、語彙力を増やして適切に伝えていきたいと思いました。

同じ企業の発表でも、それぞれの班が違った観点から探究していたため、その企業の様々な側面を知ることができたので大変よかった。

聴衆の反応を見ながら発表の内容を変えたり、クイズを出したりと工夫していた班があったので今後の参考にしたい。

企業研修に参加するまでは、なんとなくの知識だったことも、研修後は、深く正確に知ることができた。やはり「百聞は一見にしかず」というように実際に見聞きすることの記録が本当に鮮明に残ると感じた。

高校生の今という時期だからこそ得られる気づきや驚きの連続で、将来について考えるとき、大変役に立つ経験ができたと思いました。また、その気づきを自分だけのものにするのではなく、他者と共有することで、より学びを深めることができ、自分自身のものにできたと感じました。

第1学年企業研修

令和5年9月29日(金)に第1学年の生徒が6グループに分かれて企業研修に参加してきました。夏期休業中を利用して作成した事前レポートや質問事項をもとに企業の方に積極的に質問する姿が見られました。

今回の研修では、住友商事、理化学研究所、神戸税関、パソナグループ、湧永製薬、株式会社いろどり、NPO法人ひだまりの皆様に大変お世話になりました。ありがとうございました。この研修で学んだことを11月にポスターセッションで発表する予定です。

生徒の感想【住友商事】

私は、将来海外で活躍する人になりたいという夢があり、様々な事業を海外で展開されている貴社で、ホームページでは分からない裏話などを伺うことができ、心から嬉しく思います。私は、今年の夏休みに本校が主催しているインドネシア研修に参加したので、高橋さんのお話はとても興味深く、各国には、その土地の宗教や文化、考え方があり、それらを尊重することが大切だというお言葉が大変心に残りました。また、改めて普段の授業を大切に受けようと感じました。2020年に誰も予想していなかったコロナウイルスが流行したのと同様に、自然災害や戦争など、急速に変化する社会に遅れを取らないように、企業の意思決定や判断のスピードも求められていることがわかりました。今回、アドバイスしてくださったように、私も夢中になれるものを見つけて、何かに一生懸命取り組み、自分の発想力でしっかり考え、意見を持てる人になりたいです。

貴社の具体的な仕事内容から、海外赴任での様々な経験談まで、日常とはかけ離れたお話を直接伺うことができ、非常に視野の広がった時間となりました。研修前は「商社」という漠然とした言葉に実感が湧きませんでしたが、具体的に話を伺い、携帯電話や車の薄板など、自分の身の回りとも関わりがあることを知り、貴社は私たちが想像する以上に深く生活に関わり、社会課題の解決に貢献されているのだろうと強く感じました。今回の研修で最も心に残っている言葉は、「何をするにしても自分事だと思ってする」という言葉です。学校をはじめとする社会集団の中で、仕方なく型通りに生活するのではなく、自分なりの意見を持って行動していくというのは、これまで半ば諦めかけていたことでしたが、今回のお言葉で背中を押されたような気がしました。激動する現代の世の中で生きるヒントを見出させてくださったように思います。本当にありがとうございました。

生徒の感想【理化学研究所神戸キャンパス】

今回の企業研修では興味深いお話を数多く伺うことができたと感じています。以前から興味を持っていたヒトの生命機能について、わかりやすく、それであって専門的なことを十分に伺うことができ、あっという間に時間が過ぎていきました。私の興味もより深いものになったので、参加することができて良かったです。実際の研究に関するお話は勿論とても面白かったのですが、私の心に最も残っていることは、「研究者として日頃から心がけていることは」という質問に対する答えです。「考えるのは、いつでもどこでもできるから、つい際限なく考え続けてしまう。メリハリをつけないと疲れてしまう」というようなことをおっしゃっていたと思うのですが、そこまで言うことができるほど、強い興味を持っていて、好きなことを仕事にすることができたら、なんて幸せなことなんだろう…!と思いました。私も高校生のうちに、自分が興味を持っているもの、好きなことについて、しっかり自分で理解して、将来は自分の興味に合った、やりがいのある楽しい仕事に就きたいと思いました。すごく楽しい研修でした。ありがとうございました。

私は、ライフサイエンス研究のことについてや、研究自体についてもあまり具体的に知っていなかったので、研究をするうえでの考え方や、AiSISやPETなどの技術、ES細胞とiPS細胞の違いとiPS細胞がノーベル賞に値した理由である分化前後のお話もとても面白かったです。特に面白いと感じたことは、蛍光たんぱく質を利用して研究するものを見えやすくすることで、蛍光たんぱく質の付着を遺伝子レベルで行い、DNAの間にくっつけるという方法が自分の中ですんなりと納得することができて、同様にすれば、もっと様々なことができると思ってわくわくしました。この経験を通して、より細胞などについて知りたいと思ったので、自分で調べてみたいです。本当にありがとうございました。

生徒の感想【神戸税関】

神戸税関では、関税をかける「税」と危険物を取り締まる「関」の仕事で成り立っていると分かった。日本は島国であるため、様々なものを輸入しているからこそ、税関という存在が大切であると学んだ。先日、飛行機に乗った際、国内旅行ではあるが、手荷物検査を経験した。国内だから、もっと手軽に行くことができればいいのにと思ったが、あのような検査があることで、私たちの安全が守られていると気がついた。税関の仕事は、入国の最後の関門であるため、仕事を担う各々の責任は言葉では表せないほど大きくなるけれど、日本を守るという強い使命感に格好良さを感じた。日々の仕事の一つ一つは細かなもので流れ作業のようになってしまうかもしれない。しかしながら危険物を見逃してしまえば、犯罪が増加してしまう。だからこそ、「普段をしっかり勉強」して異常を見つけなければならないと分かり、その言葉が心に響いた。

神戸税関を初めて見学し、仕事内容を伺ったり、質問をしたりすることで、多くのことを学ぶことができました。税関があることによって、私たちの身の回りにある輸入品の安全が保たれていることを知り、とても責任のある仕事だと思いました。また、100%の信頼できる情報がないところから取り締まるものを見つけていくと伺い、諦めないことの大切さを実感しました。質疑応答の際には、「税関には、向き、不向きはなく、務めてから部署を選ぶことができる」という言葉には、とても驚きました。神戸税関には30種類もの部署があるということで、自分に合うものを選ぶことができることは、大変魅力的だと感じました。特に印象に残ったのは、「普段のことをしっかり勉強する」という考えです。確かに、当たり前、普段のことができないのであれば、他のこともできないだろうと改めて思うことができました。これからは普段のことを疎かにせず、今学ぶことのできる全てのことを吸収し、税関職員の方々のように、伝統ある庁舎でやりがいのある仕事につけるよう、高校生活を送っていきたいと思います。今回は本当にありがとうございました。

生徒の感想【パソナグループ】

今回の研修を通して、これからの社会に地方創生がどう関わってくるのか、また、その大切さについて学ぶことができました。地方の課題としては人口流出による過疎化やコミュニティの衰退、それらによる医療・介護の困難などが挙げられ、都市部には大規模な自然災害への備え、パンデミックなどが発生した際の対処などが課題としてあることを知りました。都市と地方、それぞれがそれぞれの課題を自力で解決するのではなく、互いに協力して「まち・ひと・しごと」で解決していこうという目標は、とても素晴らしいものだと感じました。また、淡路島のオフィスが、もともと淡路島にあった建物を改装してつくられていると知って、SDGsにも配慮されていて良いと思いました。私も将来、自分にできる形で徳島を、地元を盛り上げられたらいいなと思いました。地方創生に興味を持つ人が増え、日本全体が活気あふれることを祈っています。

午後から行われたワークショップでは、「廃校」をテーマに班のメンバーと協力して様々な案を出して発表したり、他の班の発表を聞くことができたりして、大変有意義な時間となりました。案はたくさん出るのですが、それを上手にまとめたり、アピールポイントを考えたりすることは、とても難しかったです。発表後に、ファシリテーターの方から、発表をさらに良くするための方法や改善点を教えていただき、今後に生かしていきたいと思いました。

生徒の感想【湧永製薬】

この企業研修を通して、二つのことが印象に残りました。一つは、薬に国境はなく、薬は世界規模で開発・生産されているということです。以前、私は薬に対して、「日本の薬、アメリカの薬、中国の薬」と国内の規模で生産され使用されるイメージを持っていました。しかし、この企業研修を通して、薬は世界共通だと実感しました。外国文化や外国人の特性に合わせて薬を粉から錠剤にしたり、世界基準で厳しい薬品管理をしたりするのもそのためだと思いました。もう一つは、自ら考えてつくる力が研究には大切だということです。また、「PDCAサイクルを回し続ける」という言葉も印象に残りました。私は、将来の夢がまだ明確には決まっていません。そのため、今、自分は何をしたいのか、何になりたいのか、毎日探しています。探しながら小さな目標を達成することができるように「PDCAサイクル」を回し続けたいと強く思いました。そして、おっしゃっていた「楽しんで取り組む」ことを忘れず、いつか自分の将来の夢をかなえたいです。本当にありがとうございました。

私は薬学に興味があり、製薬会社で働くことが夢です。そのため、この企業研修をとても楽しみにしていました。私がこの研修を通して特に印象に残ったのは、薬を作る上で品質管理が非常に重要であるという点です。薬の量の少しのずれが人間の生死に関わるということの重大性を改めて感じました。また、私は以前から、自社ではなくアメリカの企業に技術供与をされていることを疑問に思っていました。しかし、お話を伺って、新薬開発において多くの過程がある中、費用削減、効率性を高めるため、基礎研究、臨床実験や申請と分担していることが分かりました。会社との特許の交渉についてのご説明も大変勉強になり、興味深かったです。また、工場見学では、ニンニクの熟成から充填までを拝見しました。私たちが服用している薬は、研究、開発、製造に携わる多くの方々の努力の結晶なのだと気づかされ、感謝の気持ちが込み上げてきました。この研修を通して曖昧であった夢が明確になりました。夢を叶えるため、今回の研修で伺ったことを胸に刻み、様々な選択をしていきたいです。本当にありがとうございました。

生徒の感想【株式会社いろどり】

企業研修に参加して、地域の特色を活かすことの大切さと、それが秘める可能性を実感することができました。少子高齢化によって若い世代の労働力が不足しがちな現在、多くの場合「どうやって若い人を呼び込むか」という観点で町興しが行われているように思います。それに対し、「高齢者の方が働きやすい環境を整える」ということに取り組み、成功を収めた上勝町について知り、新たな可能性を提示されたように感じました。そして、実際にお話を伺い、否定されながらも諦めなかった横石さん、最初に横石さんに協力した4軒の農家の方々、そして「いろどり」に携わった多くの人々、いくつもの思いが絡み合って、今の上勝が生まれたのだなと感じました。「いろどり」に関わる人々のお話を伺い、「いろどり」は数多くの人の物語が交わる交差点のような場所であるように思いました。商用の葉っぱのパック詰め体験、いろどり農家の方へのインタビュー、上勝の瑞々しい自然の中での散策など、得難い経験をいくつもすることができて本当によかったです。

生徒の感想【上勝町NPO法人ひだまり】

ゼロ・ウエイストセンターを見学して、廃材が出ないようにたくさんの工夫がなされていることを知りました。くるくるショップの床に割れた陶器のかけらが散りばめられているのも、作業に半年かかったと伺い、半年かけるほどの熱意があってすごいと思いました。また、休憩場所の柱に、木を1本まるごと使っていることを知り、木造建築の柱はどうしても四角いイメージがあるのに、そのようなアイデアが浮かぶのは素敵だなと思いました。環境にも優しいし、デザインも画期的で発信力のあるゼロ・ウェイストセンターを実際に見ることができて嬉しかったです。研修前は、ゼロ・ウェイストセンターの方は迷いもなく分別をこなすのかなと思っていましたが、実際にインタビューをしてみると、迷うことがあると話されて少し驚きました。しかし、例として挙げられた時計のように、複数の素材でできていて、どうしても分解しなければいけないものがたくさんあるし、汚れが落ちないものなどはリサイクル自体が難しいものもあり、ゴミをゼロにするのは難しいのだなと改めて感じました。だからこそ、製品をつくるときから捨てるときのことを考えなければならないことを実感しました。上勝では、やがて世界までゼロ・ウェイストの考えが広がるように、まずは自分たちから率先して行動されていることを学び、人に任せるのではなく、自分から解決しようという姿勢が大事だと気づきました。ひだまり様では高齢の方が生きがいを見つけられるようにと、くるくる工房などの施設も運営されていて、住民が支え合って生活する町は本当に素晴らしいと思いました。見学やインタビューもさせていただき、ありがとうございました。

1年生 第1学期のクエストを振り返って

城東高校では、毎週木曜日に実施する『総合的な探究の時間』を『クエスト~for future~』と呼んでいます。そして、この時間は全学年の生徒が将来の夢を実現するために探究活動を行っています。

1年生は「自分を知る」・「社会を知る」をテーマに「マインドマップ」の作成や、「自分たちのSDGsーサスティナビリティで自分と社会のつながりを考えるー」活動を行いました。9月末には企業研修を予定しています。充実した研修となるように、夏期休業中を利用して、学習を進めていきたいと思います。

1年生・「職業人に聞く」講座

本校の教育課程においては,「キャリア教育として,県内外の企業等と連携した研修を実施」することをスクールポリシーの一つとしています。3月16日(木)には2限連続で「職業人に聞く」講座が行われ,8つの進路別課題研究活動チームにそれぞれ講師の先生をお迎えし,お話を聞く機会を得ました。当日お越しいただいた先生方をご紹介し,生徒の感想を一部掲載します。先生方,お忙しいところをご来校いただき,ありがとうございました。

Aチーム(教育系統)川田 人包先生(松茂町幼稚園 キッズナビ指導員,鳴門教育大学・高松大学・高松短期大学 嘱託講師,松茂町教育支援委員会 副委員長,徳島県人権教育指導員)

・私は将来,教師になりたいと考えています。今日のお話を聞いて,ハンデキャップや心に傷を負った人たちに寄り添えるような教師になりたいと改めて思いました。

・日本の教員はインクルーシブ教育におけるスキルが欠如していることを初めて知りました。日本は障がい者施設や教育が整っていると思っていましたが,まだまだ配慮が不十分な点があるんだと感じました。

B・Cチーム(医療・福祉系統①②)木下 栄作先生(広島県健康福祉局 局長,厚生労働省 医系技官)オンライン講座

・私は将来,自衛隊の医師になって被災地や発展途上国の医療に貢献したいと考えています。今回のご講演は大変勉強になりました。

・医師としての知識を活用して行政で働くという進路があることを今回初めて知りました。また外国にいる被爆者の方達とも会って医療活動を行っていることも聞き,医療関係の仕事にはたくさんの可能性があることに感動しました。

・どうしても質問ができなかったのですが,木下先生は医師免許を持ちながら「厚労省」という,政治いわば文系に関わる仕事をなぜ選ばれたのでしょうか。「医系技官」という仕事があることも初めて知り,貴重な研修となりました。

・木下先生が「公衆衛生」という,県民の健康を守る政策をつくるお仕事をされていることを知り,私たちの生活を目に見えないところで支えてくださっている人たちがいることがよく分かりました。

Dチーム(医療・福祉系統③)宮田 早紀子先生 山本 美由紀先生 大西 久美先生(徳島市民病院 看護師・助産師)

・看護師や助産師は医師と同じ勉強をしなければならないということに驚きを感じました。医師も看護師も助産師も同じ医療チームとして頑張る素晴らしい仕事だと思います。

・心音や脈拍測定といった体験学習をさせていただきました。仕事は大変だと思いますが,日々命の大切さを感じながら患者さんと向き合うことはとても素敵だと思いました。

Eチーム(社会科学系統)淵本 美由紀先生 須見 憲昭先生(阿波銀行本店 経営統括部 SDGs推進室)

・銀行の業務として最もやりがいを感じることは,お客様から「助かった」「ありがたい」という声をいただくときだそうです。今回の講演を聴いて,サービス業に興味が出てきました。

・「銀行員として大事なことは,お客様に寄り添ってお付き合いを続けていくことだ」と教えていただきました。私も理想の自分になるために,まずは今している勉強を大事にしていこうと思います。

Fチーム(人文・家政・芸術学系統)徳野 隆先生(徳島県立文書館 主席)

・徳野先生は大学で史学を学び,高校教師となり,現在は文書館にお勤めと聞き,自分の興味・関心があることを突き詰めていらっしゃるようにお見受けしました。私も自分の好きなことを追い続けていきたいと思います。

・私が最も興味を覚えたのは,文学部ではどのようなことを学び,どういった職業に就くことができるかということです。私が思っていたよりも幅広い仕事の可能性がありそうなので,いかに自分が努力するかが大切だということに気づきました。

Gチーム(工学系統)広田 智哉先生(公益財団法人e‐とくしま推進財団,徳島県職員)

・広田先生は,「クエストの研究テーマを身近な問題にするとよい」とおっしゃいました。自分が課題を感じていることはきっと同級生の共感も得やすく,面白い課題研究になると思います。

・私は「将来を考えて進路選択をしなければならない」という意識が強かったのですが,大学で学んだこととは違う分野の仕事に就かれた広田先生のお話を聞いて,少し肩の力が抜けたような気がしました。

Hチーム(理学・農学・情報工学チーム)安野 卓先生(徳島大学大学院 社会産業理工学研究部教授)

・私の想像以上にAIの持つ可能性が高く,空恐ろしさを感じましたが,逆に言えばAIが人間を良いバランスでサポートできれば,より高い技術の進歩が望まれると思いました。

・これからさまざまな選択を迫られる場面が人生にあると思いますが,安野先生がおっしゃったように「心躍る方」を選ぶことにより良い結果がもたらされることと,私自身に期待したいです。

1年生・企業研修(住友商事株式会社様)

3月15日(水),1年生の希望者を対象に,昨日に続いて企業研修が行われました。

本日は 髙橋 一郎様(四国支店長) 伊藤 拓郎様(国内業務企画部業務企画長)にご来校いただきました。

住友商事関西支社様には,毎年1年生が企業訪問をさせていただいておりましたが,新型コロナウィルス感染拡大のため残念ながら一時中断となっておりました。しかし直近の3年間はオンライン研修を実施していただき,大阪と徳島で離れてはいますが,社会の第一線で活躍される企業人にお話をしていただくという機会を得ることができました。

髙橋様,伊藤様,遠くからお越しいただきありがとうございました。

一日も早くコロナが収束し,学年で揃って県外研修にも出かけられる日が来ることを待望しています。

下記は生徒の感想の一部です。最後に記念撮影も行いました。

・今日のお話を聞き,「現状に満足せず,少しでも新しいものを」という向上心を持ち,物事に取り組もうと思いました。クエストに対するモチベーションも上がりました。

・お2人ともご自分の仕事に誇りを持ち,楽しく業務に取り組まれていることがよく伝わってきました。私もそんな職業に就けるといいなと思います。もしその望みが叶わなくても,楽しんで仕事ができる人になりたいと思いました。

・「やらされている仕事は発展しない」という言葉が印象に残りました。私は勉強を「やらされている」という意識を持っていたのですが,今日のお話を聞いて考え方を変えようと思いました。

・大企業だからこそ時代の流れに合わせた仕事ができるんだと思いました。商社の方にお話を聞くのはもちろん初めてなので,情報全てが新鮮なものに感じました。

・海外赴任や出張のお話が印象的です。さまざまな人種や文化を持った人とつながりが生まれるのは素晴らしいことだと思いました。私たちのような若い世代は,社会の要求を的確に理解し,自ら動いていく必要性を感じました。

1年生・企業研修(TOPIA様)

3月14日(火)午後,1年生の希望者を対象に企業研修が行われました。

この日は,長田 有加里様(公益財団法人徳島県国際交流協会 地域外国人コーディネーター)にご来校いただき,ご自身の青年海外協力隊での経験や,グローバル社会のなかで身につけるべきものは何かなど,多岐に渡るお話をたくさん聞かせていただきました。

TOPIA(Tokushima Prefectural International Exchange Association)こと,徳島県国際交流協会様は徳島駅クレメントプラザ6階にあり,パンフレットを拝見すると「国際交流・協力の推進」「多文化共生・国際理解の推進」,また外国人を対象にした「生活相談・情報提供」など,さまざまな事業を行われています。本校2年生の課題研究でもお世話になることが多く,長田先生のお話は興味深い内容ばかりでした。また講座が終わったあとも,生徒の質問に丁寧に回答をしてくださいました。長田先生。お世話になりました。ありがとうございました。

下記に生徒の感想をいくつか紹介します。

・本日お話を聞いて,日本で働く外国人労働者は非常に大切な存在であると感じました。しかし日本で働くよりも他国で働く方が環境・条件が良くなると,彼らは日本を離れるので,日本経済が傾く可能性があります。だからこそ日本人一人一人が偏見や差別をなくし,外国人と親しく接していく必要性があると思います。

・自分の住んでいる徳島県でどのような国際交流が行われているのかを知ることができ,大変有意義な研修になりました。長田先生が赴任されていたセネガルでは,日本人は好印象を持たれていることが分かり,嬉しく感じました。またそれは日本の国際協力や支援が実を結んだ結果ではないかと思いました。

・アフリカの人たちは「probrem(問題・課題)」を「challenge(挑戦)」と捉えて行動しているとお聞きし,私たち日本人も同じ心構えを持つべきだと思いました。長田先生のお奨めは,外国語を楽しみながら勉強し,怖がらずに使っていくという方法だそうで,私も実践してみたいと思います。

・長田先生の講演は楽しく,また講演終了後の質問にも親切に答えてくださいました。セネガルの人は大変フレンドリーで「(自宅にごはんを)食べに来て」と声を掛けられることに驚きました。私はまだ外国人観光客の方と会話したことはないのですが,もし話すことがあれば「やさしい日本語」を心がけたいです。

・私は,「海外で社会や地球のために活動できる人は,元からハイスペックな人だ」と思っていましたが,長田先生の高校時代のお話を聞くと私たちと変わらないような環境にいらっしゃったということなので,これからが大事なのだと思いました。これまで「外国人=英語」という偏見を持っていたことにも気づかされ,まだまだ社会にはアンコンシャスバイアス(unconscious bias・無意識の偏見)があるのではないかと思いました。

2年生・課題研究発表会

2月16日(木),これまでの課題研究の成果についてプレゼンテーションを行う課題研究発表会が本校大アリーナで行われました。代表班の「研究テーマ」は下記のとおりです。また【発表を終えての感想】もご覧ください。この日はインドネシア研修班とNIYLS(Normandy International Youth Leadership Summit)の発表も併せて行われました。

Aチーム 「ちゃりんこcycle charichari‐新自転車レンタルサイクルの実施で徳島が抱える問題は実現できるのか~」【今からクエストに取りかかる城東生に伝えたいことは,全力で自分の興味があること,身近で課題を感じることを見つけてそれを探究してほしいということです。私たちのように人生を変えてしまうような出会いをするかもしれません。ぜひ,クエストの時間を楽しんでください。】

Bチーム 「避難訓練を再考する~他者に頼らない避難のスイッチ~」【自分たちが取り組んだことを1・2年生全員に聞いてもらえるという貴重な機会をいただき光栄でした。他班の発表も非常に興味深く,知見を深めることができました。】

Cチーム 「植物肉は世界の食料問題の救世主となり得るのか」【自分たちでテーマを決めて課題を設定し,その解決のために班員と協力し合い,さまざまな調査を行いました。今回多くの人にその成果を聞いていただくことができて大変嬉しく思いました。】

Dチーム 「ICTで労働環境は改善できるのか」【他班よりも準備ができていなかったと思いますが,アドリブも交え無事に発表を終えることができました。課題研究に取り組むことで課題に対する学びを深められただけではなく,コミュニケーション能力やチームワークも高められたと思います。】

Eチーム 「日々の生活で健康に~漢方・薬膳を利用して~」【私たちが課題研究で最も意識したことはテーマに沿って論理的に文章を展開することです。しかし書籍や資料を活用して自分たちなりに課題解決を行うことは困難なことでした。この経験を経て培った新しい視点やプレゼンテーション能力を進学後も活用していきたいです。】

Fチーム 「避難所での感染症対策 城東高校で十分な感染症対策はできるのか」【課題研究に取り組んだ経験を活かしていきたいと思います。日常生活のなかで感じた疑問をもとに具体的な問いを立て,自分で答を考えることで,よりよい社会づくりに貢献できるようにしたいです。】

Gチーム 「ジェネリック医薬品の普及によるさらなる医薬品アクセスの向上は可能か」【1年生のクエストは具体的な事例に関わることが少なく,つかみどころがないように感じるかもしれません。しかし今取り組んでいることが2年生になって参考になることもあるので,1年生,2年生ともにクエストを楽しんで欲しいです。】

Hチーム 「『おしゃれ』と『SDGs』は共存できるのか」【今思えば,発表を前提に研究を進めるのではなく,自分の興味・関心について探究することに重きを置いていれば更に専門的な研究ができたのではないかと思っています。しかし,一つのテーマについて長い時間をかけて深めることは自分の進路を考え直すきっかけにもなり,大勢の前での発表は良い経験になりました。】

今回講師としてご来校をいただいた渡部 稔先生(徳島大学教養教育院 教授)からは各班の発表について細やかなアドバイスを,山口 裕之先生(徳島大学総合科学部 教授)からは進学後の学びについてお話をいただき,課題研究に対する期待感が高まりました。

また1年生からは「来年は壇上に立って発表してみたいです」「Aチームのようにビジネスに結びつく発表を聞いて刺激を受けました」「多様な視点から課題について研究に取り組んでおり,どれも興味深かったです」「アイコンタクトを取り,メリハリのある発表を行うことで聞く人の心をつかむことができるんだなと思いました」「発表班や2組の国際交流グループには信念のようなものを感じました」のような感想が聞かれました。

〒770-0853

徳島県徳島市中徳島町1丁目5番地

TEL:088-653-9111

FAX:088-653-3103